※文字の色が水色の行程は、第三回で追加・内容変更があった部分です。

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

今回の『坑道探検』は “親子対象” 、私たち開催側としても初の試みです。

去年は大人の方が中心でしたが、

夏休みということで “ちょっと変わった家族旅行” のご提案です。

まずは全体の流れをご案内しますから、聞いてくださいね!

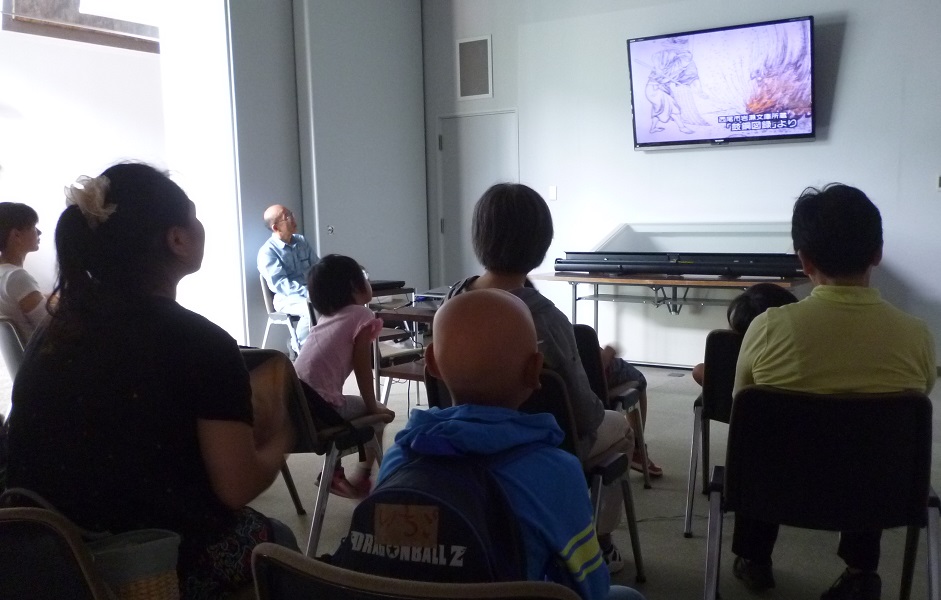

続いて、『紀和町の歩み』 という映像を観賞。

画面に赤熱のマグマが映し出されていますが…

これは “超大陸パンゲア” や、大地の成り立ちから、

人々の営みの歴史まで、“鉱山町”紀和 への連なりを学ぶ15分です。

そして、映像鑑賞後には

石原鉱産(株)の紀州事業所で所長を務められている、匠伸祐さんのお話。

去年、講師をつとめてくださった井手所長さんは退職をむかえられ、

今年は紀州事務所の所長職を継がれた匠さんが

講演をしてくださるとのこと。

この場をお借りして、井手所長さん… お疲れさまでした!

現役の紀州鉱山を知る人物として、

本当に多くのことでお世話になりました。

写真などの記録でも、

井手さんのおかげで正確な記録に修正できたものは数知れず。

今まで、ありがとうございました!!

そして、

匠新所長、これからもどうかよろしくお願い申しあげます!

私たち職員も本番で初めて見たのですが、

打ち合わせ時には、

「写真を多く使った方が、お子さんには良いでしょう」 と、

講演に使う映写の内容にも気にしてくださっていた様な匠さん。

予定時間いっぱいまで、石原鉱山会社の歴史を解説くださいました。

昭和9年から53年にかけて、“鉱山町”紀和を築き上げた足跡。

奈良時代や南北朝時代、江戸時代と

紀州鉱山が盛んに活動していた時期はいくつかありますが、

やはり昭和が最も輝いていた時期でしょう。

ですが、実際に鉱山に関わっていた人間の話というのは、

菱刈を除いて金属鉱山は絶滅したであろう日本では

とっても貴重。

だんだんと文献など記録を通してしか触れられなくなっていく、

そんなものの一つかもしれません。

実際、今も複数のかたから

「生の話を聞きたいので」

と、次回の開催日時の連絡を頼まれているくらいなのですが、

うぅん、ちょっと難しかったかな?

やはり、講演というのは大人さん向けかもしれませんね…

「単語が難しくて」という声をはじめ、いくつかお声も頂きました。

そういった声も、今後の参考にさせていただきたいと思いますので、

紀和鉱山資料館を 今後ともよろしくお願い致します。

あ、そうそう。

匠さんからもサプライズ・プレゼントがありましたよ。

紀州鉱山で採れた鉱石ですね!

今回も皆さん喜んでくださったみたいです。

そして、次は場所を移動して…

まずは安全のため、ヘルメットの着用を。

匠さんからの注意と説明を聞いてから…

坑道へ向かいますよ!!

まずは瀞流荘さん側から、観光トロッコも走る隧道へと入って行きましょう!

舗装されていても、そこはやはり地上とは別世界。

お母さんと一緒に離れないで!

と、ここでふと気付きました。

後ろの方で、もはやスタッフと化している(大感謝ですっ)川戸先生が…

あぁ! ヘルメットに装着するマイ・ライト持参の子もいたのですね。

ところが、

メットの表面が思いのほかツルツルで

なかなか装着できないようです。

とはいえ、

実はずっと楽しみにして持参してくれたらしい虎の子ライト…

絶対に付けたぁい!!

と、四苦八苦していたのですね。

川戸先生、お母さん、私の三人がかりで固定装着を試みるも、

うぅん、なかなか上手くいきません。

あぁ、他のみんながもうずっと先に行っちゃいます。

「瀞流荘で、テープか何かもらってきましょうか」

と私が言ったところ、

「ガムテープを持ってきてるので、車から取ってきますよ」 と

頼もしい言葉を残して、地上へと駆けていく川戸先生。

…もはや完全にスタッフです。

いや、実際に準スタッフ扱いで 参加者とは別でご参加いただいたのですが、

もはや完全にスタッフです。

大事なことなので二回言いました、川戸先生ありがとうございます!

さぁ、恰好良い装備に身を包んで… Go!!

ちなみにこの日、

このライト付きメットを装備をしていたのは

匠所長、川戸先生、そしてこの少年の三人だけでした。

羨まし〜ぃ! いいなっ、いいなぁ!!

私も次回、自腹購入を検討します(笑)。

今年も、匠さんの方から解説をしてくださった様子。

私も聞きたかったのですが、

撮影のために一足早く三号隧道へと足を踏み入れます。

うぅん、次回は私も聞かせてもらいたいですねぇ…

参加者さんの皆さん、どうでしたか?

誰もいない隧道はこんな感じ。

匠さんの引率のもと、再び隧道へと進みます。

「この横穴は、なぁに…?」

「足元に注意してください」

川戸先生の足元には、

こんな水路が。

はまって つまづかないように気をつけて!

坑道の中って、独特の匂いがあったりしますよね。

みんな、中央の足場を歩いてくださいね。

だって、写真ではこんなに明るく見えても…

実際は、こぉんなに暗いんです!

所長の匠さんのそばなら安心ですね♪

ここは去年の探検で目玉だった “峰ひ” の入り口です。

ここで参加してくださった皆さまにも お詫びです。

開催日の前の週に、残念ながら

急きょ 補強工事が入るため、“峰ひ” は入れないという

連絡が入りました。

いかんともしがたい事情とはいえ、

申し込みいただいていた皆さまには郵送で連絡を行い、

ご説明させていただきました。

半数ほどのかたからキャンセルなどのお問い合わせも頂きましたが、

楽しみにしてくださっていた方々には

改めて お詫び申し上げます。

同時に、それでもご参加くださった皆さまにも

改めて お礼申し上げます。

お叱りも謙虚に受け止めつつ、

その一方で、きついお言葉も期待の裏返しと思い、

今後ともお応えできるように頑張って参りますので、

どうかよろしく お付き合いくださいね!

事情説明と、この奥についても丁寧に説明してくださる匠所長。

このとき、

「入りたかった」と一人のお子さんに(何故か)懐中電灯を奪われた私ですが、

(袖を引く代わりでしょうか…)

ごめんね。

また来年以降、入れるといいね。

そして、

返してください、私の懐中電灯。

おや、川戸先生が何か見つけたようですよ。

「この奥に、地震の観測計が…」とのこと。

へぇ!

鉱山が閉山した後も、

観光トロッコにキノコ栽培、

そして 災害対策への取り組みにと…

鉱山はまだまだ貢献してるんですね。

あ、そういえば。

鉱山によっては、(温度一定の特徴を活かして)

ワイン貯蔵なんかにも利用されているとか…。

扉の奥に、興味津々ですね。

さてさて、

終わりに近づいた五号隧道ですが…

観光トロッコの運行時間になったとの連絡が!

みんな、反対路線の壁に移動してくださいね。

どきどき。

わくわく?

おぉ…?

「こんにちは!」

おぉぉ!!

はからずも、

超貴重な体験をしてしました…

着きましたよ、湯ノ口温泉の駅ですっ。

おや? 匠さんが…

え? まだ終わりじゃない…?

六号隧道へも、少し入ってよいというお許しが出ました!

湯ノ口温泉の奥にある六号隧道については、

『平成24年度 夏』

の思い出をご覧下さいね。

観光トロッコの通る隧道より、坑道の壁面がリアルに鉱山ですよ。

さ、足元に気をつけて!

落ち着いて、落ち着いて。

そして、この奥

冷たい水滴が落ちる隧道の奥で、

蛍光する鉱石を どきわく観賞♪

私は設置と蛍光、説明などのため、

撮影することができなかったのですが…

参加者の皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか?

「うわぁ…」 「綺麗!」

なんて声が 何度もあがっていましたよ!

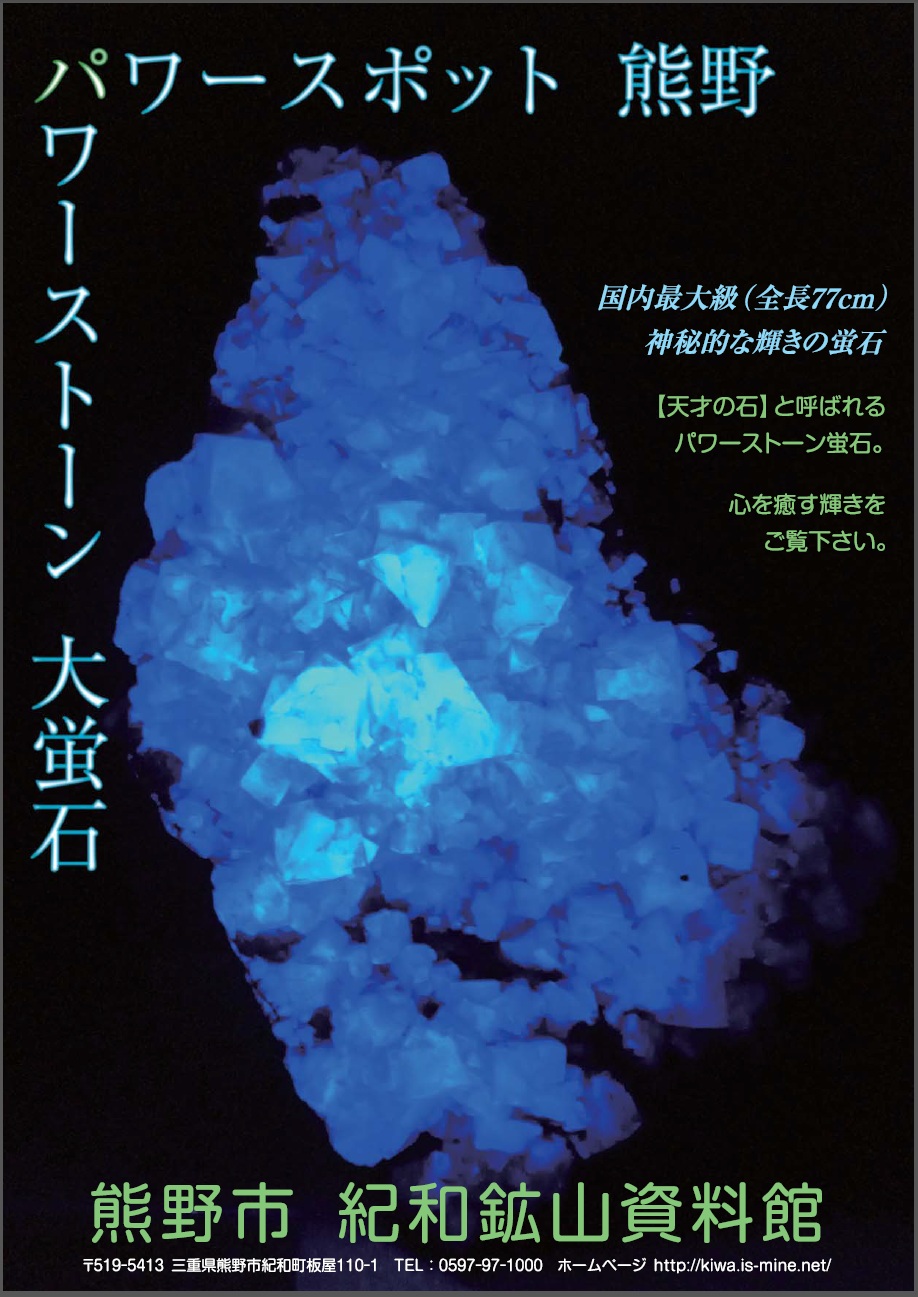

ここでは参考までに、

蛍石の蛍光する画像をご紹介しておきますね。

左が普段の状態、右が紫外線照射時です。

坑道探検では、

この青く輝く “蛍石” の他に、

黄色く蛍光する“ヴェルネライト”と、

緑に蛍光する“フランクリン鉱山の鉱石”も

並べて観賞していただきました!

なお、熊野市 紀和鉱山資料館では

国内最大の蛍光実演が見られる、『紀和の大蛍石』も大反響中です!!

新聞、

それに テレビの取材も何件も…

本当にありがとうございます!

これにて、今回の坑道探検は おしまい…

さっきは坑道内ですれ違った、観光トロッコに乗車して。

皆さん、いかがでしたか?

お疲れさまでした!!

|